健康医療学部

言語聴覚学科

「声、ことば、聴こえ、そして食べる」の

スペシャリストとして活躍する言語聴覚士を目指す。

言語聴覚士は、ことば、聴こえ、発声・発音、認知などのコミュニケーションや食べることに障害がある方に対して、患者やご家族の生活を支援する専門職です。本学科では、幅広い知識の習得に加えて、患者の立場に立って考える洞察力や観察力を養うとともに、さまざまな問題に柔軟に対応できる言語聴覚士の養成を目指しています。基礎医学や心理学、言語学、音声学などの専門基礎分野や、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、聴覚障害学、発声発語・摂食嚥下障害学などの専門分野を学ぶとともに、臨床実習や演習を通して実践力を身につけ、「声、ことば、聴こえ、そして食べる」のスペシャリストとして活躍できる人材を育成しています。国家試験に関しては、専任教員による国家試験対策授業や個別指導、外部講師による国家試験対策講座など、万全の態勢でサポートしています。

Point

学びのポイント

ますます社会的ニーズが高まる言語聴覚士

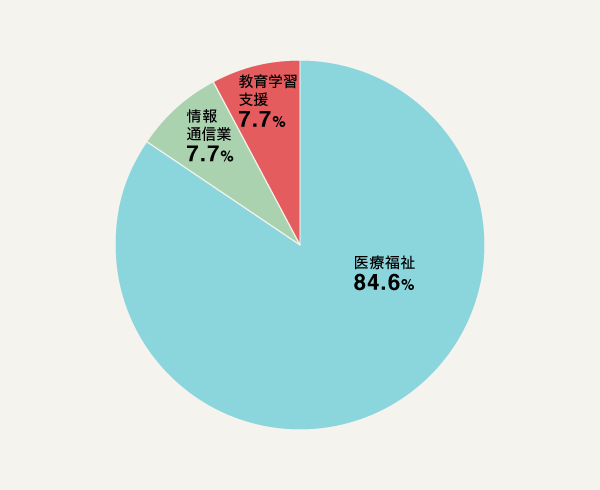

国家資格を必要とする医療系の職種の中でも、言語聴覚士は今非常に注目されています。2023 年3 月時点で言語聴覚士の資格を持つ人は約4 万人ですが、慢性的な人材不足のため有資格者は引く手あまたの状況で、病院や発達支援センター、福祉施設などにも活躍の場が広がっています。言語聴覚士は国家資格のため、育児などで一時的に職を離れても再就職が容易で、家庭と仕事の両立がしやすいのも特長です。本学科では、国家試験対策はもちろん、言語聴覚士として一生を通して学び、働き続けることができるよう、4年間の学びの中で丁寧に育成しています。

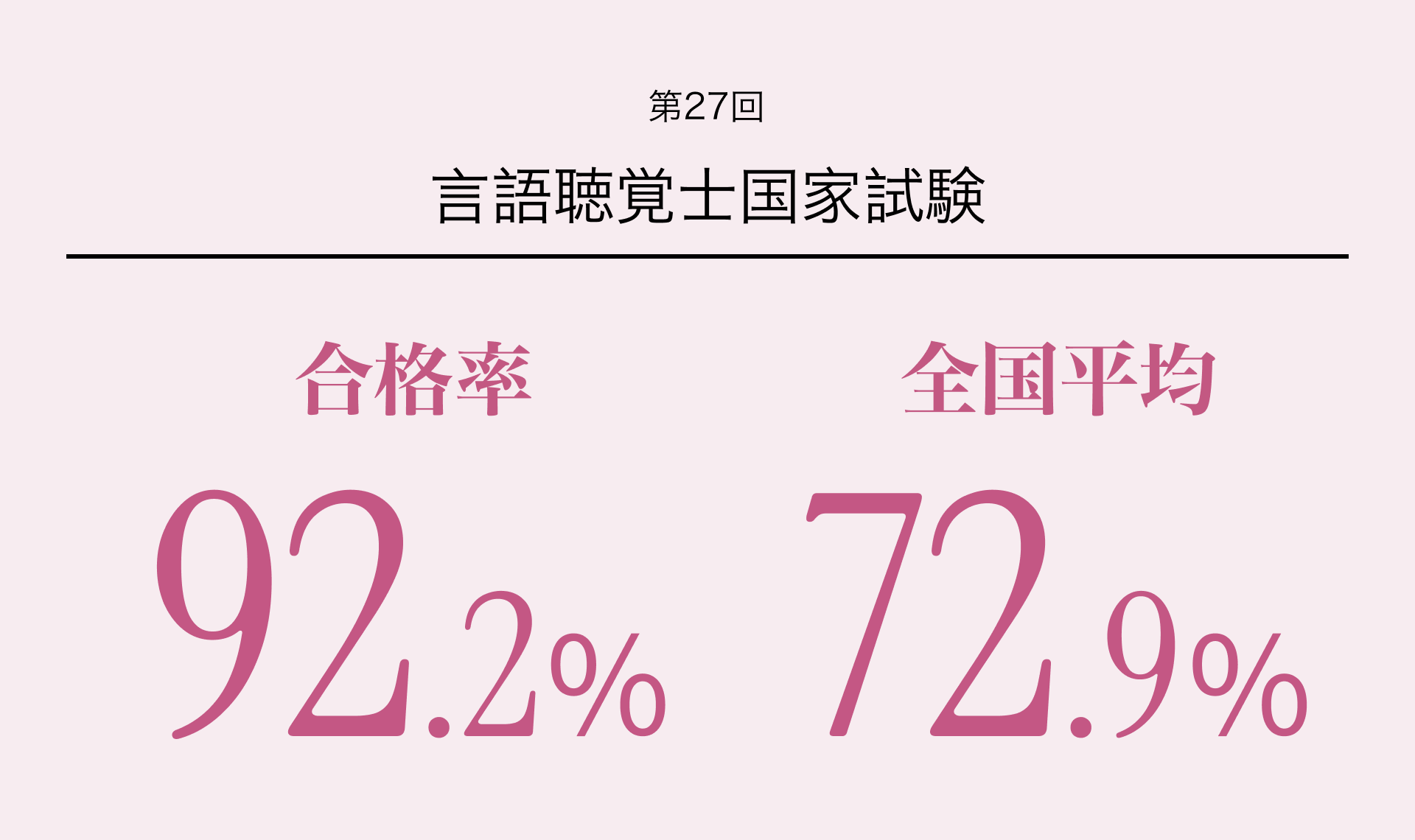

国家試験へのきめ細かなサポート

国家試験対策に特化した「言語聴覚療法学総合演習」を行うなど教員のきめ細かいサポートのもと、全員合格をめざします。

※2025年3月実績

教育・研究設備の充実

2015年に開設した京都太秦キャンパスには、最新の教育・研究設備が充実しています。

- 内視鏡設備(軟性内視鏡1台、硬性内視鏡1台)

- 音声の音響分析機器

- 呼気量などの計測機器(Phonation analyzer、スパイログラム)

- 聴覚検査室として防音室を3室完備。

- 充実した聴覚検査機器(オージオグラム、ティンパノグラム、小児用の聴覚検査機器など)

- プレイルーム(小児用の訓練室)とそのモニタリングルーム。

Course

コース

言語聴覚士コース

私たちが豊かな生活をする上で必要な「話すこと」、「聞くこと」そして「食べること」。

言語聴覚士は脳の損傷などによりこれらの機能が障害された方に寄り添い、リハビリテーションなどの支援を行います。本学ではそのための専門的な知識を学び、実践を踏まえた演習を通じて学修します。さらに2年生からの臨床実習を通じて、実際のさまざまな現場を経験します。

Curriculum

授業ピックアップ

地域言語聴覚療法学・言語聴覚療法管理学

新しい言語聴覚士学校養成所指定規則に合わせて、新規科目である『地域言語聴覚療法学』、『言語聴覚療法管理学』を開講しています。介護保険領域や地域包括ケアシステムでは、年々言語聴覚士のニーズが高まっているため、『地域言語聴覚療法学』を通じて地域での生活を支援できる人材を養成します。『言語聴覚療法管理学』では、保健、医療、福祉に関する制度を理解し、組織運営をマネジメントできる言語聴覚士になることを目指します。

Program

専門プログラム

言語聴覚学科の学び

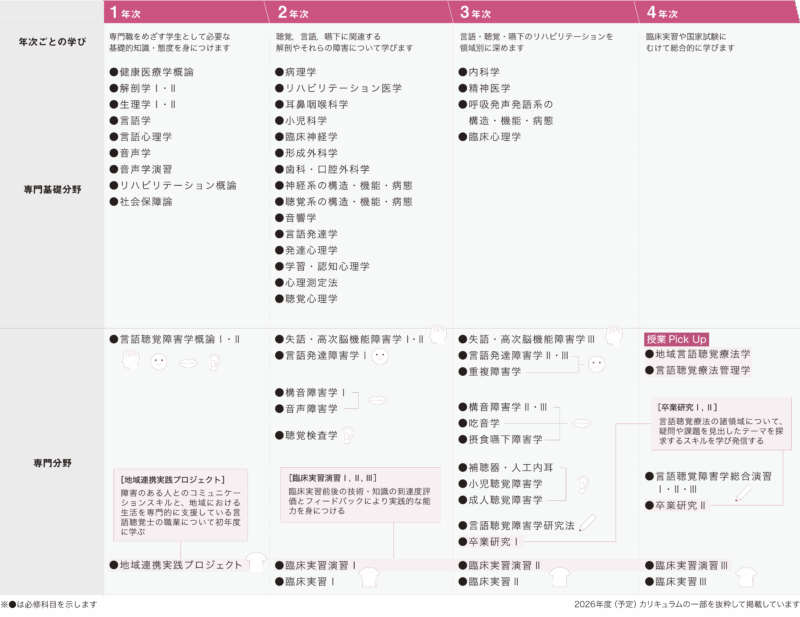

音声学や言語学で、声・発音やことばの仕組みを深く知り、基礎医学や臨床医学で様々な病気の状態とことばへの影響を学びます。脳科学や心理学についても学修することで、患者さんをより理解できるようになります。さらに、言語聴覚療法に関わる専門的な知識を、実践を踏まえた演習とともに学修します。

2年生、3年生、4年生で行う臨床実習では、「観て学ぶ」「観て習う」「習って行う」の段階的な実習で、臨床に必要なスキルを身につけていきます。

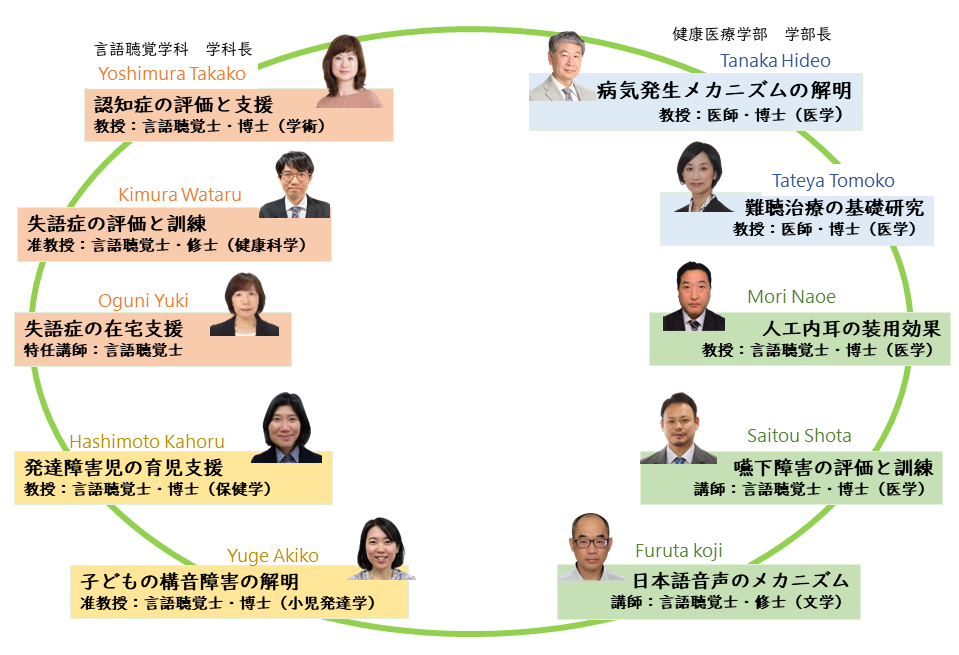

主に学ぶ言語聴覚療法の領域には右のようなものがあります。

基礎

大学での学び方を身につけるとともに、言語学・音声学などことばの科学と、解剖生理学などからだの科学を学び、専門分野の基礎をつくります。

専門

講義と実習を一体化して2コマ連続にしているため、座学で学んだことをその場で体験できます。最先端の機器を使って身体の異常を診る道筋を学びます。

実践

総合病院やリハビリテーション専門病院で実施。2年生から4年生にかけて、見学実習・評価実習・総合実習の3ステップで観察力と行動力を磨きます。

合格へ

4年生は国家試験対策に特化した「言語聴覚療法学総合演習」を受講します。教員のきめ細かな支えのもと、全員合格をめざします。

Skill

身につくスキル

- ・言語聴覚障害をもつ方とのコミュニケーション力

- ・人間観察力

- ・問題を解決しようとする行動力

- ・考えをまとめる・伝える論理的思考力

カリキュラム

KUAS Voice

教員・学生・卒業生の声

子どもの言語・コミュニケーション活動を拡げる

会話AIロボットの開発に言語聴覚士の専門性を活かす

ロボットと会話をすると、視線や表情などの読み取りが苦手な人のコミュニケーションが改善するという研究があります。子どももそうなのでしょうか。視線をロボットのどこに向けて子どもは会話をするのでしょうか。 まずは一般の幼児を対象に研究を進め、さまざまな子どもたちに対してロボットを用いた支援へと展開する研究をしています。言語聴覚士の指導に加えてロボットを活用

することで、子どもたちの言語・コミュニケーション活動が豊かになればと思います。

コミュニケーションを豊かにすることで保護者の支援にもつながります。

健康医療学部 言語聴覚学科

弓削 明子准教授

患者さんの笑顔を引き出せる言語聴覚士に!

言語聴覚学士(ST)をめざしたキッカケは、医療関係の仕事をしている母と将来のことを話している中でSTという仕事がある知ったためです。調べてみるとSTは国家資格で、これから需要のある職種という事もSTを目指す後押しになりました。

入学してみて、この大学の言語聴覚学科の良い所はクラスが少人数という所です。小学生の頃、海外に住んでいた時に20人程度のクラスで授業を受けていていました。その頃の様に先生と同級生の距離が近い感覚が似ていて、とても学修しやすい環境だと感じています。

わたしは元々ファッションや美容に興味がありました、STを目指す一方で将来的にはケアビューティーの資格も取りたいと思っています。高齢者の方が、リハビリをしながらネイルやヘアメイクといったオシャレも楽しむ。患者さんの笑顔や魅力も引き出せるSTになりたいと思っています。

言語聴覚学科 1年生

永澤 実侑さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

言語治療を専門的に学び、患者さんに寄り添いたい。

医療関係のテレビドラマを見たり、母親が介護施設で仕事をしている事も影響があり医療関連の仕事に漠然と興味がありました。言語聴覚士を具体的に目標にしたのは高校2年の時で、家の近くに住む発話が苦手なお子さんと一緒に遊んだ時に「何かサポートができないか」と思ったのがキッカケです。大学での学びは座学や実習が中心になりますが。実際に病院で経験する実習はやはり自分の知識不足を感じることも多くありました。もっともっと広い知識が必要だと感じるいい経験になりました。これから言語治療を専門的に学んで多くの患者さんと寄り添いたいと思っています。

言語聴覚学科 2年生

行藤 良寛さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

目標があるから学ぶことが楽しい

嚥下障害や構音障害の人をサポートする言語聴覚士を目指しています。国家資格を取るという目標があるので、高校時代より勉強への意欲は高いです。特に1年生で学ぶ基礎は重要なので、図書館で資料を調べたり、研究室で先生に質問したり、先輩からアドバイスをもらったりしながら、学ぶ楽しさを実感しています。大学院に進んで研究を深め、学会に参加するなど、専門家として社会に貢献したいです。

言語聴覚学科 1年生

中川 貴八さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

Career

資格・進路・就職

目標とする資格

言語聴覚士※

※国家資格

卒業後の進路