畑から胃袋まで。食と農を “つなぐ” 人へ

農作物の生産から加工までの基礎知識や技術の習得、品種開発、機能性食品開発、地域ブランド化など、食と農のつながりを多角的に学べる学科です。農場、温室、食品開発センターなどの施設が臨席ツし、机上での学びをすぐに実践できます。1次産業の農、2次産業の製造、3次産業の販売を一体的に推進する6次産業化を目指し、地域問題の解決にも取り組んでいきます。

Point

学びのポイント

学科の学びを深める4年間

農作物の生産から加工までの基礎知識や技術の習得、品種開発、地域ブランド化など、食と農のつながりを多角的に学べる学科です。農場、温室、食品開発センターなどの施設が隣接し、机上での学びをすぐに実践できます。1次産業の農、2次産業の製造、3次産業の販売を一体的に推進する6次産業化を目指し、地域問題の解決にも取り組んでいきます。

作って食す。食と農の原点を五感で体験

土に触れながら作物を自分で育て、収穫し、調理して食べる喜び。これが食と農の原点です。せっかく京都で農業を学ぶなら、京の伝統野菜をぜひ五感で体験してください。1年生の「京野菜栽培加工実習」では、「聖護院カブ」などの京野菜の栽培管理や収穫を大学の実習圃場を使って実践。収穫した作物は、千枚漬けに加工調理して食します。他にも、イネや夏野菜の栽培を通して、栽培管理の基本や環境に配慮した栽培方法を学ぶ「作物栽培実習」や、バイオ環境に関わる事業所を見学する「バイオ環境事業見学実習」などの実習経験を通して、農業や食品産業といった「食」の業界を体系的に学び、専門知識を深めます。

Field

分野

農業生産分野

作物学や園芸学、土壌学などを学び、農業生産を計画・実行します。さらに、今後需要が増す環境保全型農業、次世代園芸などの農業技術を実践できる力を養います。

食品加工・発酵醸造分野

食品の化学、機能性、安全管理、加工技術、法規制など、安全で価値の高い食品の開発・製造に必要な知識を学び、新しい食品や加工法の提案・実現を目指します。

アグリビジネス分野

農林産物の生産・加工・販売で必要な知識や技術を学び、6次産業化など様々なアグリビジネスの展開に不可欠な経済・経営の視点を含めた地域活性化の提案力を養います。

Career

資格・進路・就職

取得できる資格

高等学校教諭一種免許状(農業)

食品衛生管理者※

食品衛生監視員※

博物館学芸員※

※国家資格

目標とする資格

日本農業技術検定

土壌医検定2級

食の検定・食農2級

フードアナリスト

日本茶インストラクター

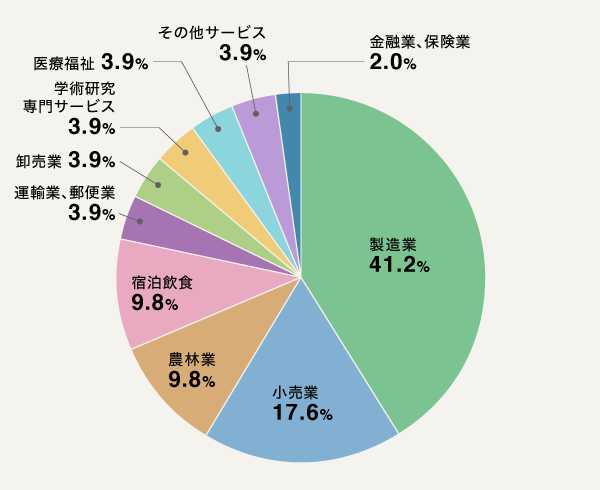

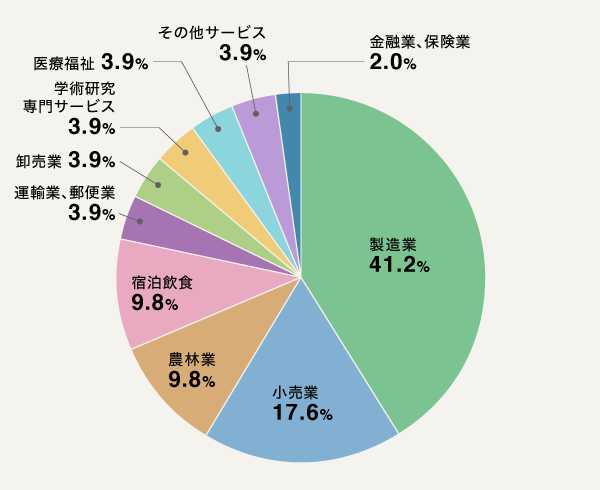

卒業後の進路

主な進路・就職先

大学院進学

大阪大学大学院、広島大学大学院、名古屋市立大学大学院、新潟大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、京都先端科学大学大学院、島根大学大学院、宮崎大学大学院、鳴門教育大学大学院、兵庫教育大学大学院

農業・林業

楽天農業株式会社、ベルグアース株式会社、株式会社タカヤマシード、株式会社耕す、有限会社トップリバー、株式会社岐阜造園、有限会社落合製材所

建設業

共同エンジニアリング株式会社、株式会社景匠館、株式会社庭樹園、株式会社高木造園、岩間造園株式会社、株式会社クリハラント、日本メンテナスエンジニヤリング株式会社、株式会社ダイキアクシス

製造業

日本電産株式会社、日本電産シンポ株式会社、株式会社資生堂、株式会社創味食品、ピー・アンド・ジー株式会社(P&Gグループ)、コタ株式会社、三笠製薬株式会社、イカリ消毒株式会社、ナカライテスク株式会社、株式会社美十(おたべグループ)、株式会社蓬莱、有楽製菓株式会社、共栄製茶株式会社京セラインダストリアルツールズ株式会社、扶桑薬品工業株式会社、ケンコーマヨネーズ株式会社、株式会社たねや、株式会社神戸屋、小城製薬株式会社、株式会社クロスエフェクト、株式会社フジキン

情報通信業

株式会社京信システムサービス、株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター、株式会社第一コンピュータリソース、株式会社医療情報システム、株式会社日本データコントロール

運輸郵便業

ホンダ運送株式会社、アーク引越センター株式会社、山九株式会社、横浜冷凍株式会社(ヨコレイ)

卸売業・小売業

株式会社トレード(アースサイドグループ)、株式会社セントラルフルーツ(京都八百一グループ)、株式会社コスモス薬品、株式会社平和堂、株式会社コメリ、株式会社ネクステージ、株式会社ローソン、株式会社増田医科器械、株式会社ライフコーポレーション、株式会社LIXILビバ、株式会社ココカラファイン、日清医療食品株式会社、ダイドー株式会社、株式会社良品計画

金融業

株式会社京都銀行、株式会社ゆうちょ銀行、西村証券株式会社、セントレード証券株式会社

不動産業・物品賃貸業

日本エスリード株式会社、太陽建機レンタル株式会社、阪神相互株式会社、株式会社高津商会

学術研究・専門・技術サービス業

パーソル パナソニック ファクトリーパートナーズ株式会社、株式会社ウイルテック、株式会社日吉、アース環境サービス株式会社、テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)、株式会社きんそく

宿泊業・飲食サービス業

株式会社あきんどスシロー、株式会社コロワイド、株式会社バルニバービ、株式会社かに道楽、株式会社モスフードサービス、株式会社松屋フーズ、株式会社ライフフーズ、株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント、株式会社近鉄・都ホテルズ(新・都ホテル)

生活関連サービス業

株式会社ヴィエリス、株式会社ベスト・ワン、株式会社アワーズ(アドベンチャーワールド)

教育・学習支援業

京都市教育委員会、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、三重県教育委員会

医療・福祉

アサヒサンクリーン株式会社、株式会社EP綜合

複合サービス業

京都府漁業協同組合、滋賀北部森林組合、京都中央農業協同組合(JA京都中央)、京都市農業協同組合(JA京都市)、京都農業協同組合(JA京都)、大阪北部農業協同組合(JA大阪北部)、京都生活協同組合

サービス業

アイテック株式会社、社団法人京都微生物研究所、アデコ株式会社、株式会社シー・アイ・シー、都市クリエイト株式会社、東洋テック株式会社、株式会社エイジェック、株式会社テクノプロ(テクノプロ・デザイン社)

公務

亀岡市役所、山添村役場、大阪府警察本部、自衛隊、宮内庁、相楽中部消防組合消防本部

Policy

教育ポリシー

教育目的

環境に配慮し、地域の特長を生かした農産物の生産や安全な食品の加工技術の習得を教育目的とする。学生は農産物の栽培育種、食品加工、発酵・醸造、食品の栄養価や安全性をバイオの知識と共に講義や実習を通じて学び、地域の活性化に貢献できる食と農の専門家を目指す。

学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

食農学科は、栽培を中心とした農と加工を中心とした食に関する実学重視の教育を通じて、グローバル化社会において自らの力で生き抜き、社会に貢献し続ける社会人の育成を教育の目的とします。

1.知識・理解

1.1 農業・発酵醸造・食品加工に関する知識体系を他領域の知識と関連づけながら修得し、変容するグローバル社会の諸問題を解決するために活用できる。

2.技能

2.1 農業・発酵醸造・食品加工に関する技術を実験・実習・フィールドワークを通じて修得し、技術を適切に活用できます。加えて、情報収集力も講義を通じて修得し、適切な情報を得て活用できる。

2.2 日本語を用いて、自らの知識や意見を口頭あるいは文章で適切に伝えることができる。あわせて、外国語での簡単なコミュニケーション能力が身についている。

3.思考・判断・表現

3.1 農業・発酵醸造・食品加工に関して、修得した知識、技能ならびに経験を活かして、複眼的思考で自らの考えを論理的に組み立て、表現することができる。

3.2 上記分野に関わる主題を自ら設定し、収集した資料の客観的な分析を通して、論理的、批判的に考察し判断することができる。

4.関心・意欲・態度

4.1 変容するグローバル社会の諸問題、特に農と食という人間の命の根本にかかわる分野に対して、環境との調和という意識を持ち、継続的に関心を示し、専門技能と変化に対応できる専門知識・教養で、その問題の解決のために粘り強く主体的に行動できる。

4.2 多様な他者と協働しながら、自律的な社会人として責任ある行動ができる。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

1.教育課程編成

1.1 大学共通コア科目および食農分野からなる基礎科目、専門基礎科目を修得することによって、柔軟に思考し、多角的に事象を見て、的確な判断を下すことができる力を育成します。

1.2 食農分野からなる専門基礎科目および専門科目(専門知識と専門技能)を修得させ、多角的に真理を探究する力を育成します。

1.3 専門科目(専門知識と専門技能)を修得後、専攻演習・卒業研究を通じて、問題解決を導く力を育成し、人々の生活の向上と人間社会の発展に貢献しようとする姿勢を養成します。

2.学修方法・学修過程

(学修方法)

2.1 4年間の教育課程では、教養科目や専門科目を理論的に学修するだけでなく、実験・実習およびキャリア学修も連動させながら実践的かつ能動的に学修します。

(学修過程)

2.2.1 基礎科目、専門基礎科目および専門科目としての実験・実習を通じて、コミュニケーション力、協働力、課題発見力やリーダーシップを育む学修を行います。

2.2.2 1年次に食農に関する科目を通じて基礎知識を学修し、また「食農概論」において、将来の方向性を模索します。

2.2.3 2年次以降、実験・実習科目を通じて、食農の専門性を段階的に養います。

2.2.4 4年次では、1年次から3年次までに学んだ知識と技術を基にして、卒業研究と専攻演習を行い、食農領域の発展に積極的に関与できる力を育む学修を行います。

2.2.5 卒業研究や実践プロジェクト科目での地域との連携を通じて、社会の一員として、社会の課題の解決を図る力を育む学修を行います。

3.学修成果の評価

3.1 学修成果は、ディプロマ・ポリシーで定められた能力と、カリキュラムの各科目で設定される到達目標の達成度を示すものであり、食農学科のアセスメント・ポリシーに従って多様な方法で学修成果を評価します。

3.2 各科目の内容、到達目標、および評価方法・基準をシラバスに示し、到達目標の達成度を評価します。

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

本学科の教育目的に示した人材を育成するために、明確な目的意識と情熱を持ち、高等学校で履修した教科・科目について、基礎的な知識を有し、自分の考えを伝えられる日本語力、さまざまな課題に積極的に挑戦しようとする意欲、活動に積極的に取り組む姿勢、コミュニケーションを効果的に図り、相互理解に努めようとする態度を有する人を求めます。

- 知識・技能

・高等学校で履修する国語、英語、数学、理科などについての基礎的な知識を持つ。

- 思考力・判断力・表現力

・自然や栽培、食べ物について考え判断する能力があり、自分の考えを表現できる。

- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

・作物の生産と食品の開発・製造および発酵醸造に強い興味・関心があり、主体的に学ぶ強い意欲を持つ。

・知識の修得と活用のために、多様な人々と協働して取り組める。