バイオ環境研究科 博士課程1年の伊藤樹也さんおよびバイオ環境学部の遠藤暁詩准教授の論文、”Shoot Apex-derived CLE46 Peptide Signal Spatiotemporally Restricts Root Regeneration in Arabidopsis”が『Plant and Cell Physiology』誌に掲載されました。

Title

Shoot Apex-derived CLE46 Peptide Signal Spatiotemporally Restricts Root Regeneration in Arabidopsis

Authors

Tatsuya Ito, Kazuhiro Otsuki, Hiroo Fukuda, Satoshi Endo

Published

(解説1)

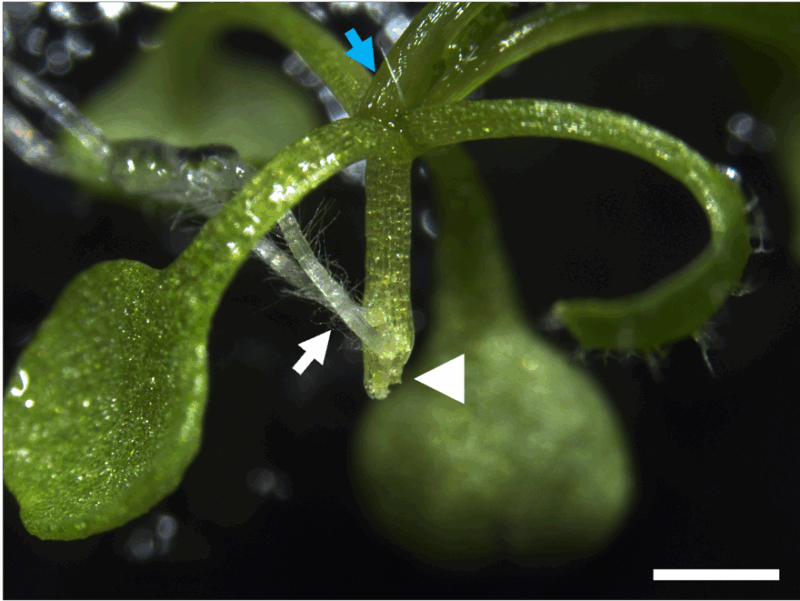

植物は根を切除されても、新たに根を再生して生育し続けることができます (図1)。本論文ではモデル植物であるシロイヌナズナを用い、ペプチド性シグナル分子と予想されるCLE46ペプチドが、そのような根の再生過程を制御する新規のシグナルとして働くことを述べています。

(解説2)

植物は様々なストレス条件において、根以外の場所からも新たに根を形成することができます。例えば、挿木はそのような能力を生かした繁殖技術です。これまでに、様々なシグナルが切除部位の周囲で働いて根の再生が調節されることがわかっています。本研究では、傷害に応じてCLE46ペプチドの発現がオフになることで根の再生が促進される仕組みを見出しました。CLE46ペプチドは根を再生する部位よりもずっと上方の茎頂で発現することから、茎頂から遠隔的に根の再生を負に制御する新規のシグナルとして紹介しています。そのような新しい情報伝達の仕組みが解明されることで、植物の器官再生能力を農業や園芸的により活用できるような技術開発が期待されます。

播種後1週間目のシロイヌナズナ芽生えを胚軸中央で切断して根を除き、さらに5日間培養した個体。傷害に応答して茎頂(青矢印、葉柄に隠れた部位)におけるCLE46ペプチドの発現が低下することで、切除部位(白鏃)近傍での根の再生が促進される(白矢印)。スケールバーは 1 mm。

(バイオ環境学部 教授 寳関淳)