5月10日(土)、11日(日)の2日間、京都太秦キャンパスで、本学 総合研究所 アクティブヘルス支援機構(センター長 藤田 裕之バイオ環境学部教授)主催の高齢者向け体力測定会を開催し、京都市内在住者を中心に442人が参加しました。この測定会には、共同研究のために、東北大学、京都大学、京都橘大学、京都工芸繊維大学、京都府立医科大学、日本歯科大学、広島大学、藤田医科大学、奈良先端科学技術大学院大学、国立基盤・健康・栄養研究所、同志社女子大学、丸太町リハビリテーションクリニックが参加しています。

測定会では、地域の高齢者の方の健康状態を、体力や筋肉量、歩行動作、口腔機能、脳の働きや肩関節機能の測定、生活状況についてのアンケート調査など、多方面からの評価を行います。また、この測定会は、高齢者の健康調査を通じて、本学 健康医療学部健康スポーツ学科学生にとっては、体力の測定技術の習得、言語聴覚学科の学生にとっては、認知機能評価や脳波計測を体験する機会として、貴重な実践学習の場にもなっています。本学での測定会は、健康医療学部が開設された2015年に公開講座として実施したのが最初です。コロナ過では中断を余儀なくされましたが、2023年には4年ぶりに再開することができました。このように長期にわたって体力や筋量に加え口腔機能など各種身体機能調査を行っている測定会は全国的に珍しく、アクティブヘルス支援機構ではここで得られたデータを、健康長寿や老化研究に広く活用いただけるよう、整理しています。国内で類を見ないユニークな研究フィールドとして、これからも実施していく予定です。

参加者の声

木村みさか 総合研究所アクティブヘルス支援機構 客員研究員

この測定会は、2002年、前任校であった京都府立医科大学体育館で2002年に始めたのが起源です。その後、コロナ禍の4年間を除き毎年実施してきました。今年度は、回数で言えば21回目、年数で言えば24年目の測定会です。参加者442名のうち、5回以上が120名、10年以上が43名、15年以上が18名、21回全てに参加されている方も1名おられました。また、新たな試みとして、京都新聞や大学ホームページを通じて募集案内をしたところ、150名の方が新規に参加して下さいました。全ての参加者の皆さま、測定や調査の実施面でご協力頂いた学生やサポーターの皆さまに厚くお礼申し上げます。

体力測定会と称する測定会ですが、実は、以前より、体力・スポーツ以外の専門領域の先生方とのコラボで、老化に関する身体や生活の様々な機能を測ってきました。そして、ここで得られた情報は多くの科学論文にまとめられ、医学系の学術誌に報告されています。今後も、太秦体力測定会が、異なる学問分野との協働によって、老化研究の新しい方法論を提案したり、健康寿命延伸への施策を提言できる研究フィールドになればと願っています。

加藤陽子 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 歯科医師

ご参加くださった皆様、サポートスタッフの皆様、ありがとうございました!

私たち日本歯科大学チームは、アプリを用いた口腔機能測定、顎運動解析、嚥下関連筋の超音波検査、口腔関連QOLの調査を行いました。特に顎運動解析については、私たちのこれまでの研究によると、歯が28本以上揃っている方でも、咀嚼時の顎の動かし方の特徴が異なり、効率の良い動きができる方は身体機能もより高いということが示唆されています。

高齢になっても食べる楽しみを維持できるように、今後も様々な研究を進めてまいります。よろしくお願いいたします。

来田宣幸 京都工芸繊維大学基盤科学系応用生物学域 教授

肩関節運動機能チェックのグループは、2017年より本測定会に継続して参加しています。本グループは、肩関節疾患の診療や研究に日常的に携わっている整形外科医、理学療法士、大学研究者、大学生によって構成されており、所属機関も京都府立医科大学、京都橘大学、京都工芸繊維大学、丸太町リハビリテーションクリニックなど、多岐にわたります。私たちは、超音波(エコー)と呼ばれる画像診断装置を用いて、肩関節の運動機能にとって重要な腱板に損傷がないかを確認するとともに、痛みなどの症状や肩関節機能との関連について調査を行っています。これまでの調査から、痛みなどの自覚症状がない場合でも、約4人に1人の割合で腱板に何らかの損傷が認められることが明らかになってきました。こうした事実をふまえ、私たちは本活動を通じて、多くの方にご自身の肩の状態を知っていただき、肩関節疾患の早期発見や予防につなげることを目指しています。

今年度の測定会では、初日に全体で250名の参加者のうち144名(58%)の方に肩関節チェックを実施しました。ただし、この日は超音波装置の稼働に不具合があり、長時間お待たせしたうえに、ご希望いただいたにもかかわらず測定を受けられなかった方もいらっしゃいました。この場をお借りして、深くお詫び申し上げます。2日目は、機器の調整や姿勢評価導線の見直しなどを行った結果、192名中168名(88%)の方にチェックを受けていただくことができました。本取り組みには、少年野球選手を対象とした野球肘検診を母体に設立された、特定非営利活動法人京都運動器障害予防研究会も、社会貢献活動の一環として参画しています。今後も、より多くの方に安心してご参加いただけるよう、運営体制や導線の工夫、機器管理の強化など、継続的な改善に努めてまいります。

谷口匡史 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 助教

京都大学臨床バイオメカニクス研究室のグループでは、京都府立医科大学にて体力測定会が開催されて以来、運動機能に関する調査研究を継続的に実施してまいりました。近年は特に、超音波(エコー)画像装置を用いて、大腿部の筋肉量や筋内脂肪の状態を評価する取り組みに力を入れております。筋肉の大きさは、歩行をはじめとする日常生活動作において極めて重要な要素です。私たちの研究において注目すべき発見の一つは、筋肉内に脂肪が蓄積する、いわゆる「霜降り化」と呼ばれる現象が筋力低下や歩行機能の低下だけでなく、膝などの痛みとも関連していることを明らかにした点です。現在は、最新の人工知能(AI)技術を活用して筋肉の状態をより高精度に評価することで、運動機能の低下を早期に発見し、予防へとつなげることを目指して研究を進めております。体力測定会にご参加いただいた皆様、ならびに京都先端科学大学をはじめ運営にご協力いただいているすべての関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

健康医療学部健康スポーツ学科2年 助田大地さん

実践プロジェクトⅠの実習として参加した高齢者体力測定会では、多くの気づきを得ることができ、さらに授業中に学んだことを実際の測定現場で活かすことができました。この測定会を通して、高齢の対象者に対する接し方や考え方の難しさを実感し、とても有意義な機会となりました。

測定が始まって印象的だったのは、高齢者の方々が自分自身の限界に挑戦していたことです。事前に練習していた複数の測定を担当する中で、私たち若い世代と変わらない記録を出す方や、測定結果に納得できず再測定を申し出て最善を尽くす方もいらっしゃいました。こうした光景は、実際にこの現場を経験するまで想像もできなかったことであり、大変勉強になりました。

改めて、このような貴重な機会に感謝するとともに、今後の健康運動に関する学びに活かしていきたいと思います。

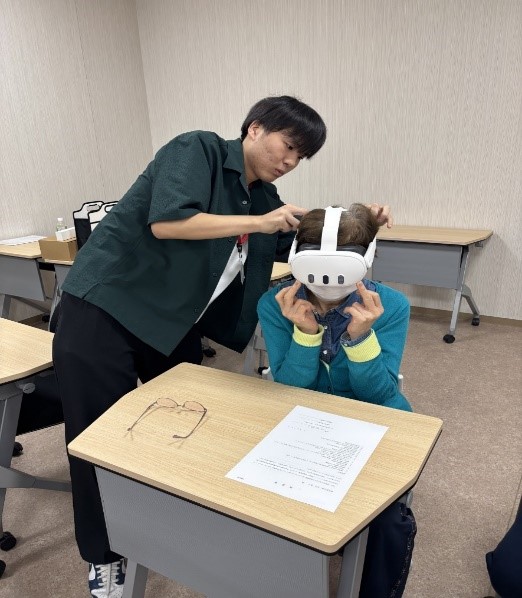

健康医療学部言語聴覚学科3年 寺井達生さん

言語聴覚学科の認知機能測定班による仮想現実(VR)測定や認知機能測定などの補助として2日間参加しました。

多くの地域の高齢者の方々にご参加いただき、中でも「VRが新鮮で面白い!」といった声を数多くうかがうことができました。このことから、楽しくリハビリテーションを行うことで、より訓練に集中して取り組むことや動機付けに繋がり、リハビリテーションでより良い効果を生むのではということに気づくことができました。

卒業生の方も言語聴覚士としてスタッフとして参加していて、認知機能の評価を行っていてすごいなと思いました。今回はこのような貴重な機会を設けていただき、ありがとうございました。

(研究連携センター)